用户登录转化医学是什么?

推荐活动

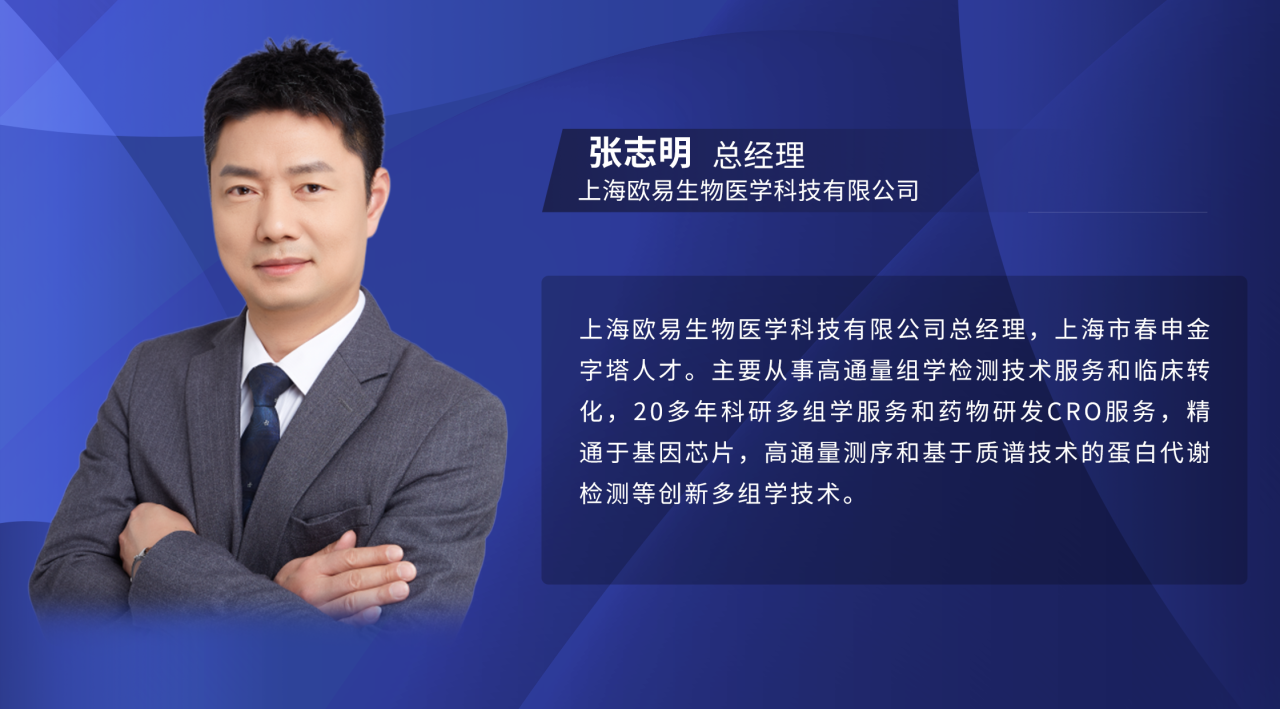

专家访谈

找到约3273条结果 (用时0.1656秒)

【Nature子刊】最新研究解释为何女性比男性发生药物不良反应的可能性高出50-75%

一项发表于《Nature Communications》上的新研究展示了生物医学中的这一基本假设。女性是男性的“较小版本”,不支持大多数临床前特征(例如葡萄糖水平)。 https://www.nature.com/articles/s41467-022-35266-6 研究背景 01 尽管这些差异现在已得到...

咖啡能预防新冠?西北大学近四万人研究揭示咖啡对新冠的抑制作用

美国西北大学研究人员在《Nutrients》杂志上发表了一项关于咖啡与新冠预防的研究。研究结果指出,每天至少喝一杯咖啡可以将患新冠病毒的风险降低10%。 https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/2114 研究背景 01 横断面分析可识别检测呈阳性后的患者特征和临床数据,从而告...

【Nature Medicine】华盛顿大学超500万人研究表明重复感染新冠,会显著增加死亡和后遗症风险

近日,美国华盛顿大学医学院的研究人员在《Nature Medicine》上发表了研究论文,该研究使用美国退伍军人事务部的电子医疗保健数据库,来解答新冠病毒重复感染是否会增加首次感染相关健康风险的问题。通过与未感染的对照组相比,评估了首次感染和重复感染的人感染相关累积风险。 https://www.nature.com/articles/s41591-022-0205...

超百万人前瞻性研究揭示食用橄榄油可显著降低心血管疾病和糖尿病患病风险......

近日,西班牙研究人员对前瞻性队列研究和随机对照试验(RCT)进行了全局的系统评价和荟萃分析,评估了橄榄油消费与4种不同结局的主要风险之间的关联:心血管疾病(CVD)、癌症、II型糖尿病(T2D)或全因死亡率。 https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(21)00503-3/fulltext...

【Nature】人也能“光合作用”!浙大最新研究让衰老细胞“返老还童”

2022年11月7日,浙江大学医学院附属邵逸夫医院林贤丰、范顺武与浙江大学化学系唐睿康团队在《Nature》发布了研究论文。该研究实现了向哺乳动物细胞跨物种植入来自植物的天然光合系统,并让植入的光合系统独立提供关键能量代谢来可控增强细胞合成代谢,实现了光合作用系统的跨界医学应用,在衰老退行性疾病(骨关节炎)治疗中显示出了良好的临床应用前景。 https://www....

中国1590家医院1.8万例患者研究:低温不仅会导致心脏疾病,还会引发肺栓塞,老年痴呆......

低温引起的死亡率显著高于高温 01 2015年7月,医学期刊《柳叶刀》的一项跨国研究就指出了适度低温的风险。研究共纳入分析7422万死亡案例,中国15个城市的数据显示可归因于温度的死亡率达11%,是最高的。总体看,低温引起的死亡率为7.29%,显著高于高温引起的死亡率0.42%。 低温对心脏,大脑健康等造成很大危害 &n...

一年发布21篇!北大汤富酬教授团队2022年单细胞转录组测序研究综述

2022年(截止到2022年12月1日)北京大学汤富酬团队在单细胞转录组测序领域取得了一系列重大突破,共发布研究成果21项,本文对以下九项研究进行系统综述。 01 2022年1月25日,暨南大学兰雨,刘兵及北京大学汤富酬共同通讯在《Cell Research》在线发表了研究论文,研究人员在小鼠和人类胚胎中发生关键血管生成和血管生成事件的时间窗口...

从炎到癌,要几步?王红阳院士:肿瘤研究的思路要变

肝癌高危人群早筛方案 01 为何中国癌症死亡率偏高?王红阳认为,这与我国对早筛的重视和推广不够,且缺乏有效技术手段控制靶向炎症向癌症转化的关键节点有关。以肝癌为例,终末期肝癌的5年生存期只有2%,而如果是极早期诊断的患者,5年生存率可达64%以上。 “肿瘤救治很重要,但不能等到肿瘤已经进展到了终末期再开始救治,这样并不能解决患者复发转移和生存率低...

西红柿可预防高血压!中山大学超十万人前瞻性研究揭示最佳摄入量

2022年11月,中山大学研究团队使用大规模队列数据前瞻性地检查膳食西红柿摄入量与新发高血压的关联,阐明一般人群高血压一级预防中的剂量反应关系,并探索可能影响这些关联的修正因素。 https://www.mdpi.com/2072-6643/14/22/4813 果蔬预防新发高血压? 01 流行病学证据表明...

近5万人的队列研究发现生气的多重危害,导致癌症甚至猝死......

近期,一项针对近5万人的瑞典队列研究发现,经常生气,严重的危害是导致心血管死亡,也有可能会导致心衰、房颤发生。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36117950/ 生气的多种危害 01 关于生气对于心血管方面的不良影响,早期就有一些研究。 哈佛大学医学院一项为期2...

【Cell】诺奖得主Doudna团队研究发现大量病毒中存在CRISPR系统以及更小更高效的Cas酶

2022年11月23日,由Jennifer Doudna教授领衔的一项重磅研究发表于《Cell》。这项新研究在数千种病毒中发现了大量基于CRISPR的潜在基因编辑工具。 https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01366-6?_returnURL 研究背景 01 ...

患癌风险降低61%!哈佛大学研究表明改变这三种生活方式就可做到

近日,瑞士苏黎世大学以及美国哈佛大学的研究人员在《Frontiers in Aging》上发表了研究论文。该研究发现,简单的三种生活方式改变,高剂量维生素D、omega-3和简单的家庭锻炼计划可以将70岁以上老年人患癌风险降低61%。 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fragi.2022.852643/ful...

对抗失眠仅需一步!研究表明被子越厚,褪黑素分泌越多......

2022年10月3日,瑞典乌普萨拉大学研究团队在《Journal of Sleep Research》上在线发表题了研究论文,研究的主要目的是调查与使用轻被子相比,使用厚被是否会导致褪黑激素和催产素的唾液浓度更高。这项研究首次表明使用加厚的被子可能会导致睡觉时释放更多的褪黑激素。 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111...

【Cell子刊】上海交通大学研究团队揭示癌痛调控肿瘤进展新机制

2022年11月16日,上海交通大学医学院附属第九人民医院季彤/王旭/孙树洋等在《Cell Metabolism》上在线发表了研究论文。研究首次揭示了肿瘤细胞在面临肿瘤微环境中营养物质匮乏时可主动“劫持”一类感知、传导、调控癌痛的感觉神经即伤害性感觉神经,以维持自身旺盛的生长需求。该文不仅为理解癌痛调控肿瘤发展提供了生物学角度的新机制,也提出了使用一类临床偏头痛用药以增强肿瘤饥饿治疗的新策略...

开灯睡觉危害多!上海交大近10万人研究表明不仅会增加患癌风险,还会导致糖尿病......

2022年11月14日,上海交通大学医学院附属瑞金医院徐瑜等人在《Diabetologia》上发表了研究论文。研究发现,夜间暴露于人造光,会改变人体生物钟,影响血糖控制,从而导致糖尿病的患病风险增加28%。 https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-022-05819-x 多种癌症患病风险增加 ...

四篇Nature两篇Cell!高福,何大一等研究团队揭示奥密克戎抗体逃逸的潜在机理

2022年,科学家对于SARS-CoV-2的研究取得了一系列突破。本文对以下六项研究进行系统综述。 01 2022年1月5日,南方科技大学王培毅,中国科学院微生物研究所高福及齐建勋共同通讯在《Cell》在线发表题为“Receptor binding and complex structures of human ACE2 to spike RB...

【CANCER RES】为什么T细胞无法攻击肿瘤了?新研究发现靶向关键蛋白质可改善免疫疗法

近日,北卡罗来纳大学莱因伯格综合癌症中心免疫治疗组的 Jessica Thaxton博士团队在Cancer Research期刊上发表了一项题为“Stress-Mediated Attenuation of Translation Undermines T-cell Activity in Cancer”的研究,详细描述了T细胞的应激反应如何使它们无法阻断肿瘤生长。 Thaxton的研究小组...

【Nature子刊】浙大吕志民/中国医学科学院赫捷研究确定克服免疫检查点抑制剂耐药的联合疗法

2022年10月21日,浙江大学转化医学研究院/浙江大学医学院附属第一医院吕志民团队与国家癌症中心/中国医学科学院肿瘤医院赫捷团队,在《Nature Cancer》杂志以封面文章的形式在线发表了研究论文,揭示联合使用CD55/CD59抗体与PD-1抗体可以克服EGFR突变的NSCLC患者对免疫检查点抑制剂治疗不响应的现象。 https://www.nature.co...

【Nature Medicine】研究揭示长期新冠的四种主要亚型

近日,一项发表于《自然医学》(Nature Medicine)的研究分析了美国两个大型临床研究网络储存的近35,000名患者的电子健康记录,对超过137种症状和病症进行了机器学习分析,确定了四种PASC亚表型。这些亚表型与不同的患者人口统计学、SARS-CoV-2感染前的基础疾病和急性感染阶段的严重程度有关。此研究提供了对PASC异质性的见解,并可能为PASC病症管理的分层决策提供信息。 ...

小心“干饭株”!研究揭示新冠病毒感染诱发高血糖的分子机制

多项研究发现新冠对血糖的影响 01 2021年5月25日,Nature Metabolism期刊上发表了题为“Acute and long-term disruption of glycometabolic control after SARS-CoV-2 infection”的研究。 https://www.nature.com/articles/s...

腾讯登录

腾讯登录