性能显著提升!刘肇祺/王培卓团队开发新型计算框架单细胞水平解码RNA剪接异质性,精准识别肿瘤潜在耐药细胞

| 导读 | SCSES让我们能从转录后层面,更深刻地理解细胞异质性——无论是肿瘤的耐药进化,还是胚胎的正常发育,剪接都是关键的调控开关。 |

10月27日,国家生物信息中心刘肇祺&西安电子科技大学王培卓团队在国际知名学术期刊《Nature Communications》发表了一项突破性成果:研究人员开发了名为SCSES(Single-Cell Splicing EStimation)的新型计算框架,实现单细胞水平下RNA可变剪接的高精度解析,解决了长期困扰学界的单细胞剪接分析噪声大、准确性低等难题。该工具不仅能检测到传统方法遗漏的关键剪接事件,还能揭示与疾病耐药、胚胎发育等生物学过程相关的稀有细胞亚群,为精准医学和基础研究提供了强大工具。

SCSES框架概览

研究背景

SCSES在单细胞水平恢复剪接水平

RNA可变剪接是真核生物基因表达调控的核心环节——同一个前体mRNA通过不同的外显子组合,可产生多种蛋白质异构体。这种一基因多产物的特性,让细胞得以在不改变基因序列的情况下,实现功能多样性。然而,单细胞RNA测序(scRNA-seq)技术虽能解析细胞群体的转录异质性,却因高丢失率、低覆盖度等技术限制,难以准确捕捉剪接层面的细微差异。过去,我们能识别不同细胞群体的基因表达差异,但对同一细胞群里,为什么有的细胞对药物敏感、有的耐药这类问题,缺乏剪接层面的解释。

工具设计和性能验证

SCSES重现细胞群体间的剪接状态

针对单细胞剪接分析的痛点,SCSES借鉴了scRNA-seq数据去噪的经典思路——数据扩散(Data Diffusion),通过相似细胞补全相似剪接的策略,恢复缺失的剪接信息。其工作流程可概括为三步:

-

构建参考图谱:将所有单细胞的测序数据合并为伪批量文件,用传统算法识别全基因组的可变剪接事件,形成统一的剪接参考系;

-

计算相似性网络:一方面,通过RNA结合蛋白(RBP)表达、原始剪接读数等指标,构建“细胞-细胞”相似性网络;另一方面,通过RBP调控关系、事件序列特征,构建“事件-事件”相似性网络;

-

分场景补全剪接:根据目标细胞及其邻居的剪接丢失类型,选择不同的补全策略——比如,若邻居细胞的剪接信息完整,就用细胞相似性网络传递信息;若邻居也不完整,则用事件相似性网络补充全局规律。

简单来说,就像拼拼图:如果某块拼图丢了,就去问旁边相似的拼图块,或者参考整个拼图的图案,把缺失的部分补回来。

SCSES揭示难治性多发性骨髓瘤患者的耐药特征

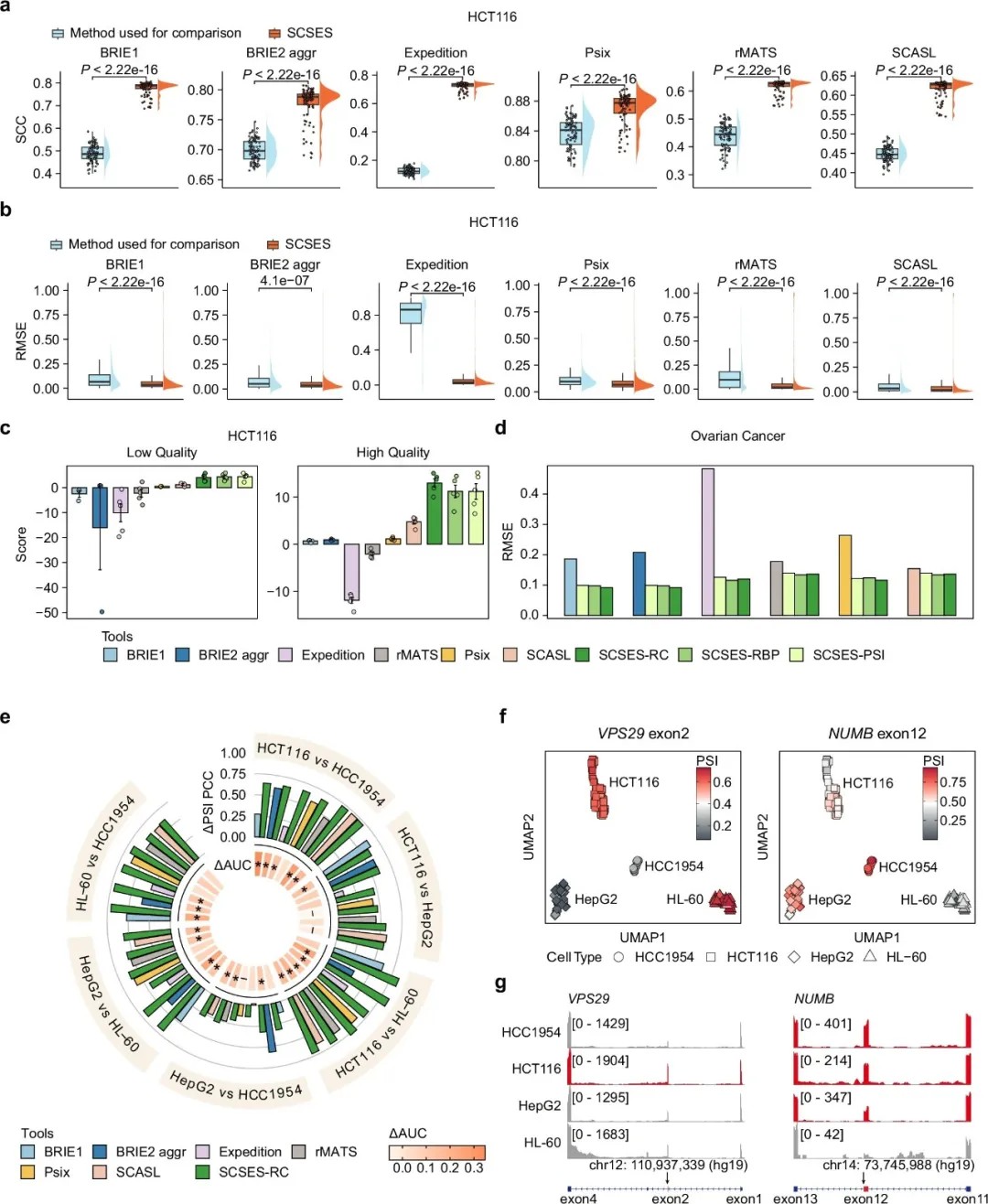

为评估SCSES的准确性,研究人员开展了系统模拟实验和多维度真实数据验证:

-

模拟数据测试:用Spanki模拟器生成四种细胞系的混合单细胞数据,SCSES的剪接识别准确率比现有工具高0.1~0.6,误差(RMSE)降低19.4%以上;

-

真实肿瘤样本:分析卵巢癌和多发性骨髓瘤的单细胞数据,SCSES的剪接估计误差比次优工具低13%~16%;

-

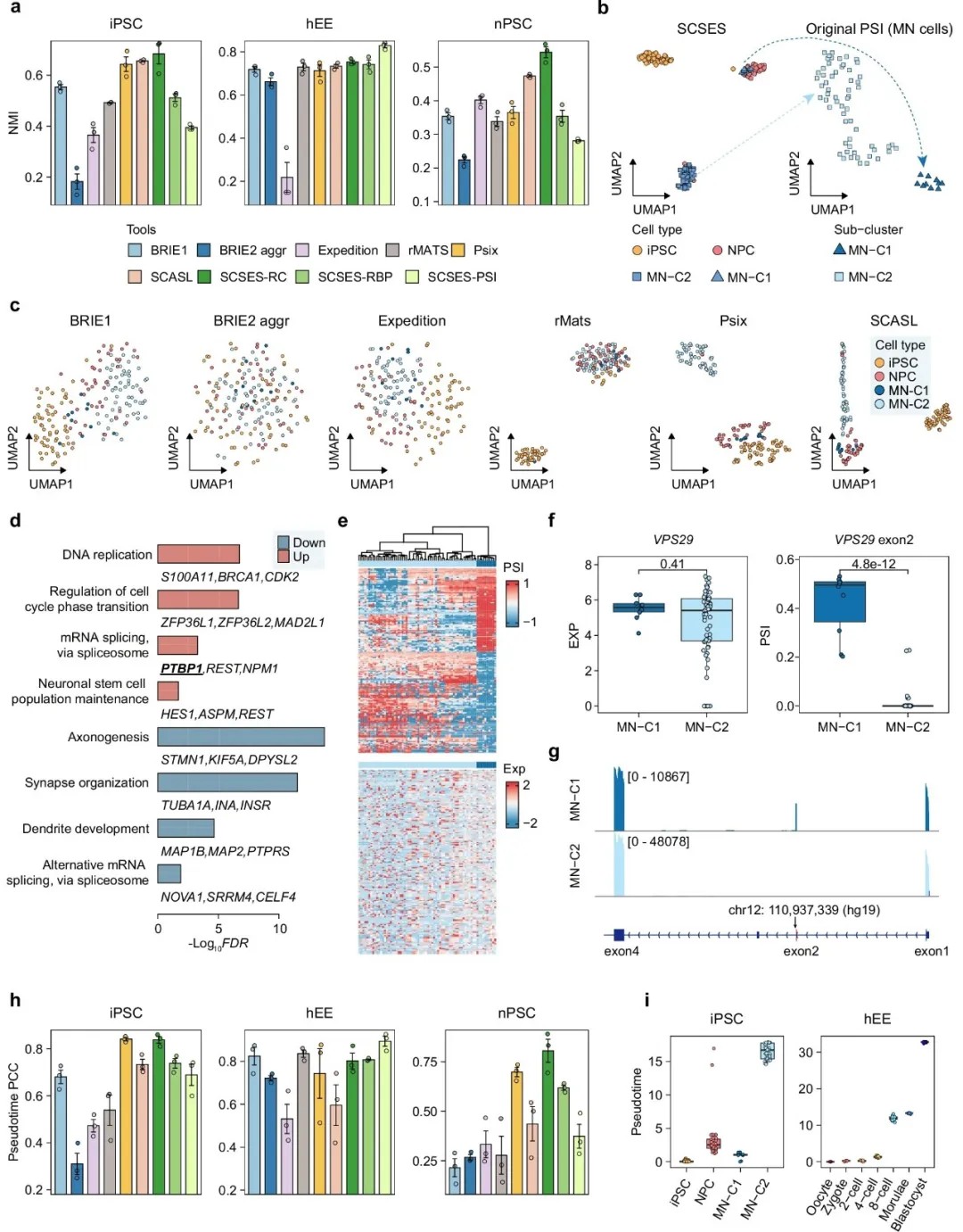

胚胎发育研究:用人类胚胎干细胞分化数据,SCSES识别出传统基因表达分析无法区分的中胚层向定型内胚层过渡的关键剪接动态,比如DNMT3B外显子21的包含水平随分化逐渐下降。

从模拟到真实数据的全面验证,性能显著高于现有工具。

SCSES优化人类胚胎发育中细胞状态转换的推断

临床应用与未来展望

SCSES在诱导HSPC分化中识别活化单核细胞亚型

最令研究团队兴奋的是,SCSES在肿瘤耐药机制研究中的突破——他们分析了127例多发性骨髓瘤(MM)患者的治疗前后单细胞数据,发现:传统基因表达聚类仅将细胞分为诊断组和复发组;而SCSES通过剪接异质性,进一步将每组细分为两个亚群(如诊断组分为SC1和SC2)。

进一步研究发现,SC2亚群在诊断时已具备硼替佐米(BTZ)耐药的特征:不仅表达耐药相关基因,还存在248个差异剪接事件(DSEs),涉及泛素-蛋白酶体系统(BTZ的作用靶点)。更重要的是,SC2亚群的标记基因活性与患者更差的生存期显著相关。这意味着,SCSES能在治疗前就识别出潜在耐药细胞,为临床调整治疗方案提供依据。传统基因表达分析看不到的剪接差异,恰恰是耐药的关键驱动因素。

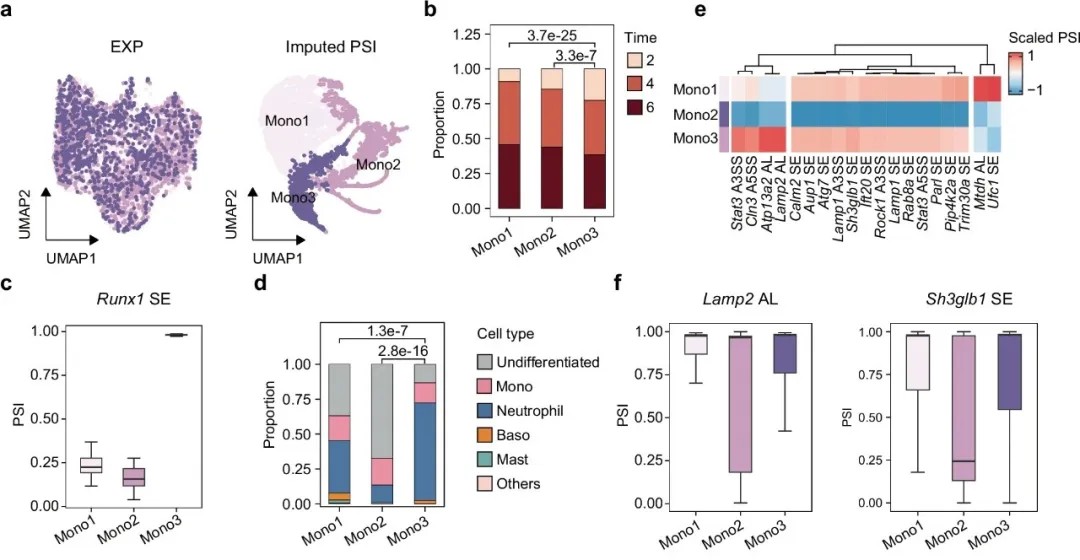

除了肿瘤研究,SCSES还在胚胎发育和造血干细胞分化中展现了强大能力:在人类胚胎干细胞向定型内胚层分化过程中,SCSES揭示了JMJD1C内含子滞留、DNMT3B外显子包含等剪接事件的动态变化,构建了RBP(如ESRP1)与剪接事件的调控网络;在小鼠造血干细胞分化数据中,SCSES识别出三个单核细胞亚群,其中一个亚群(Mono3)高表达Runx1(促进髓系分化)和中性粒细胞样基因,暗示其更快的分化速度。

SCSES让我们能从转录后层面,更深刻地理解细胞异质性——无论是肿瘤的耐药进化,还是胚胎的正常发育,剪接都是关键的调控开关。(转化医学网360zhyx.com)

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-64517-5

【关于投稿】

转化医学网(360zhyx.com)是转化医学核心门户,旨在推动基础研究、临床诊疗和产业的发展,核心内容涵盖组学、检验、免疫、肿瘤、心血管、糖尿病等。如您有最新的研究内容发表,欢迎联系我们进行免费报道(公众号菜单栏-在线客服联系),我们的理念:内容创造价值,转化铸就未来!

转化医学网(360zhyx.com)发布的文章旨在介绍前沿医学研究进展,不能作为治疗方案使用;如需获得健康指导,请至正规医院就诊。

责任声明:本稿件如有错误之处,敬请联系转化医学网客服进行修改事宜!

微信号:zhuanhuayixue

腾讯登录

腾讯登录

还没有人评论,赶快抢个沙发