突破中风干细胞治疗瓶颈!王冕/高绍荣/李婉露团队开发新型可注射微孔微凝胶支架,解决神经细胞存活与血管再生双重问题

| 导读 | 对于千万中风后遗症患者来说,这可能意味着他们有重新站起来的机会。 |

对于中风患者尽管干细胞疗法被视为神经修复的新希望,但移植的神经祖细胞常因缺血脑区的恶劣环境快速死亡,难以真正发挥作用。近日,同济大学王冕/高绍荣&上海交通大学李婉露团队一项发表于《Nature Communications》的研究,给这一领域带来突破性进展:团队开发出可注射微孔形成微凝胶复合支架,既能高效装载神经祖细胞(NPCs)并保障其长期存活,又能促进血管再生,显著提升中风后神经功能修复效果,为临床转化铺就了新路径。

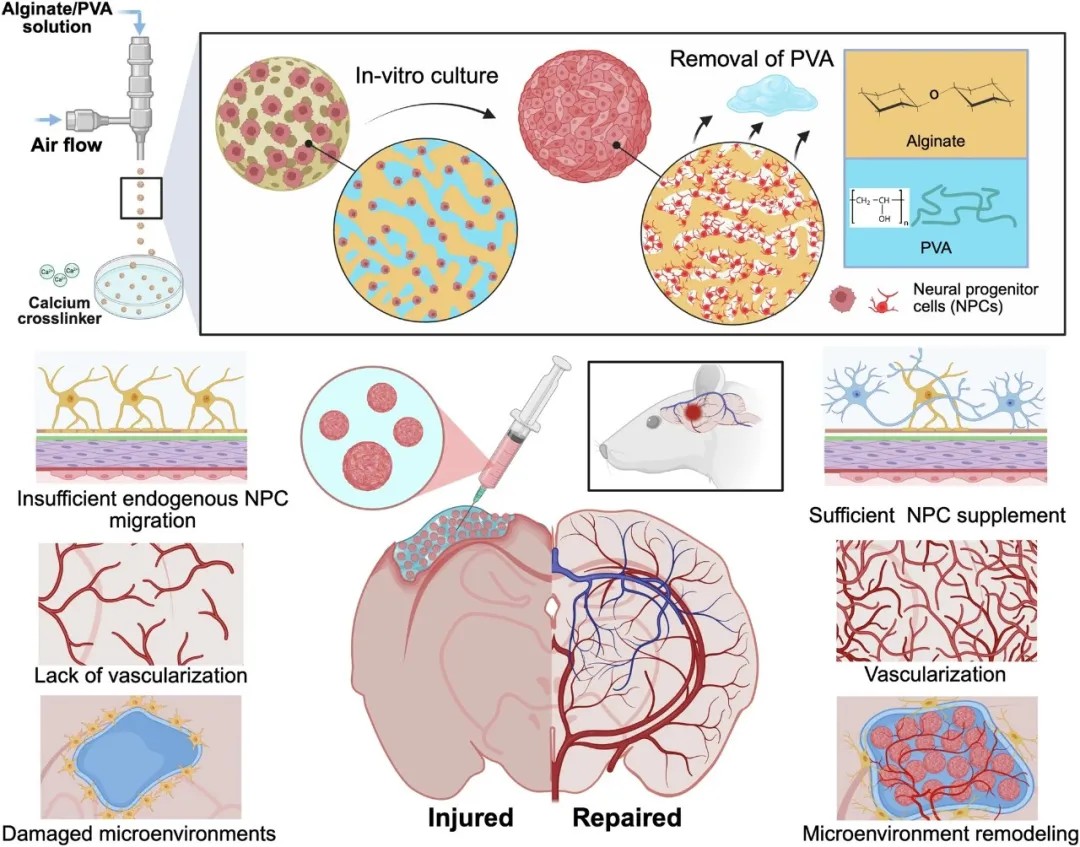

包载神经祖细胞(NPCs)的相位分离微孔微凝胶(PSMM)制备示意图,及在缺血性中风大鼠模型中的体内应用

研究背景:中风治疗的痛点,种下去的神经细胞活不久

中风是全球第二大致死病因,其中87%是缺血性中风——脑血管被血栓堵住,脑组织缺氧坏死。目前最有效的治疗是溶栓和取栓,但都有严格的时间窗,多数患者赶不上。干细胞疗法被寄予厚望:神经祖细胞能变成神经元、星形胶质细胞,替代受损的脑组织。可现实是,移植的细胞常陷入死亡循环:要么被炎症吞噬,要么因没营养、没空间无法增殖,最后几乎全军覆没。打比方就像把种子撒在水泥地上,根本发不了芽。

研究设计:双功能支架给细胞“安家”,给血管“铺路”

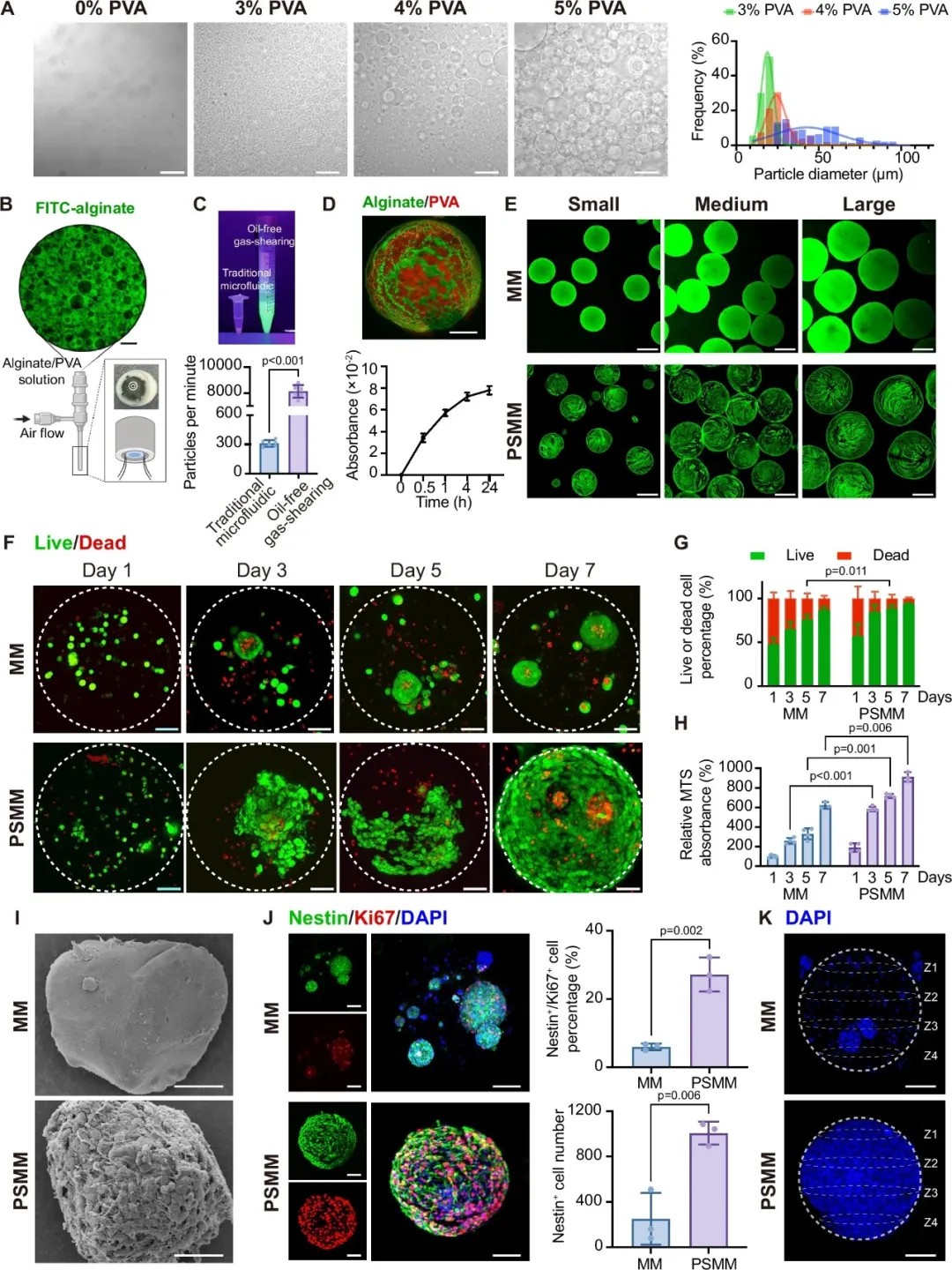

PSMM支架的制备与表征,及体外环境下对神经祖细胞存活的促进作用

针对上述痛点,研究团队提出“内部微孔支持细胞存活、外部基质促进血管化”的双功能设计,开发出微孔形成微凝胶-基质复合支架(PSMM-M/C):

-

第一部分是“细胞小房子”——微孔微凝胶

团队用一种叫气体剪切的技术,把海藻酸钠和聚乙烯醇的混合溶液喷成微米级的颗粒。其中的聚乙烯醇后来会被牺牲掉,留下像海绵一样内部连通的小孔。这种结构让神经祖细胞不仅能粘在凝胶表面,更能钻进小孔里,在里面增殖、生长——相当于给了细胞足够的空间,不用挤在表面抢地盘。

-

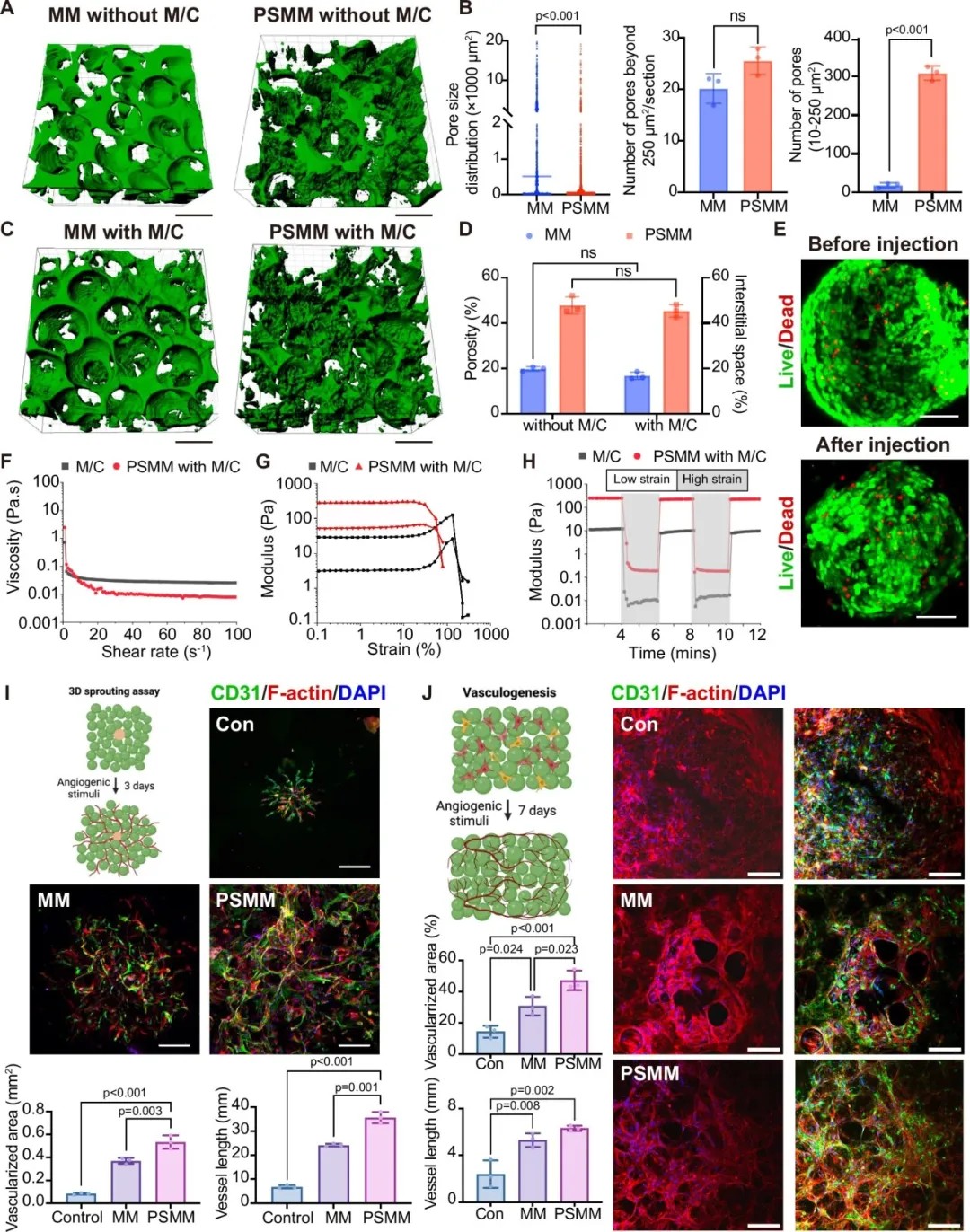

第二部分是“血管高速路”——基质

光有房子还不够,神经细胞需要血管送营养。团队把微凝胶和一种能促进血管生长的基质混合,填充在微凝胶之间的缝隙里。这层基质就像“血管通道”,引导内皮细胞长入支架,形成新的血管网,给神经细胞送氧气和养分。

微凝胶支架的间隙空间特性、可注射性,及体外对内皮细胞(ECs)血管化的促进效果

实验验证:细胞活了,神经好了

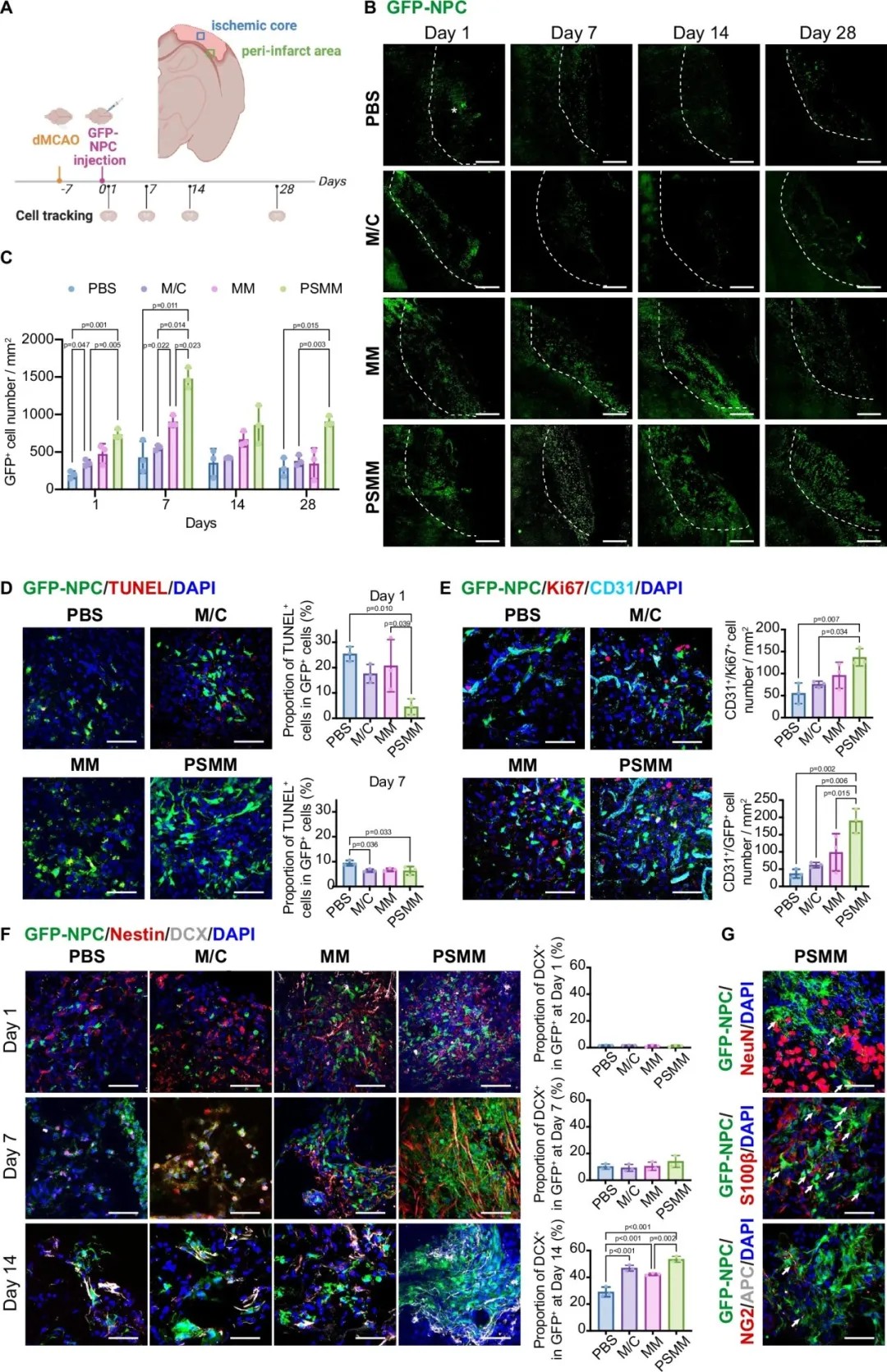

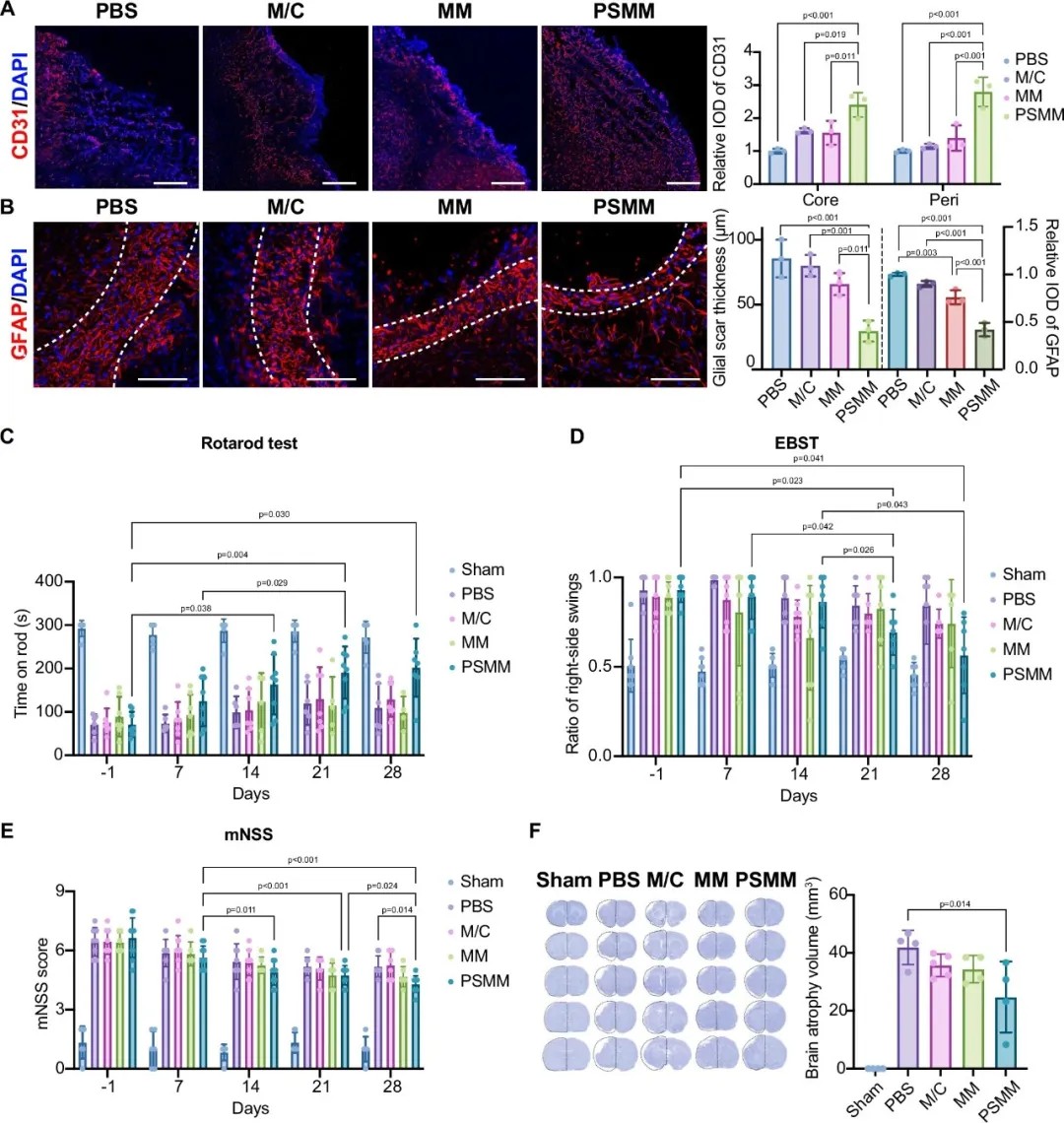

PSMM支架对移植至中风大鼠体内神经祖细胞的存活与分化能力的增强作用

研究团队把载有绿色荧光标记神经祖细胞的支架,移植到中风大鼠的脑损伤腔里,观察4周后的变化:

-

神经细胞活下来、变有用了

原本直接注射的细胞,1周后就几乎死光了;而支架里的细胞,28天后还有很多存活,甚至分化成了成熟的神经元。更关键的是,这些细胞没有窝在原地,而是往梗死周围区迁移,形态上已经像正常的神经细胞,开始融入宿主的神经回路。

-

血管长起来,瘢痕少下去了

支架里的血管网比其他组密得多,说明内皮细胞成功入驻。同时,中风后常见的胶质瘢痕(阻碍神经再生的疤痕组织)也少了很多——这意味着支架不仅帮神经细胞活下来,还改善了脑内的修复环境。

-

老鼠的手脚更灵活了

研究人员用转棒测试、抬臂实验评估大鼠的功能恢复:移植支架的大鼠,14天后就能在转棒上待更久,28天后歪向病侧的次数明显减少,说明运动功能恢复得更快更好。

负载神经祖细胞的PSMM支架移植,可促进缺血性中风大鼠的神经功能恢复

研究意义与展望

研究团队的支架解决了干细胞移植的两大难题——存活和整合。这种支架能通过细针注射,适合中风患者的微创治疗;而且制备速度快,未来有可能用于临床。对于千万中风后遗症患者来说,这可能意味着他们有重新站起来的机会。(转化医学网360zhyx.com)

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-64240-1

【关于投稿】

转化医学网(360zhyx.com)是转化医学核心门户,旨在推动基础研究、临床诊疗和产业的发展,核心内容涵盖组学、检验、免疫、肿瘤、心血管、糖尿病等。如您有最新的研究内容发表,欢迎联系我们进行免费报道(公众号菜单栏-在线客服联系),我们的理念:内容创造价值,转化铸就未来!

转化医学网(360zhyx.com)发布的文章旨在介绍前沿医学研究进展,不能作为治疗方案使用;如需获得健康指导,请至正规医院就诊。

责任声明:本稿件如有错误之处,敬请联系转化医学网客服进行修改事宜!

微信号:zhuanhuayixue

腾讯登录

腾讯登录

还没有人评论,赶快抢个沙发