中国工程院工程科技学术研讨会暨第十四届中国分子诊断技术大会盛大开幕,链接创新生态、培育产业发展新动能!

| 导读 | 智领前沿,巅峰对话 |

2025年4月19日,中国工程院工程科技学术研讨会暨第十四届中国分子诊断技术大会在江苏苏州重磅启幕。

大会由中国工程院医药卫生学部、清华大学、生物芯片北京国家工程研究中心主办,苏州大学附属第一医院、中国医药生物技术协会生物芯片分会、北京博奥晶典生物技术有限公司承办,中华医学会检验医学分会、中国医院协会临床检验管理专业委员会、中国医师协会检验医师分会、全国生物芯片标准化技术委员会、中国高科技产业化研究会、苏州大学心血管病研究所协办。

大会盛况

本次大会邀请了三十余位行业权威专家带来启迪智慧分享经验的精彩报告,同时还有来自各大高校、医院、研究所、企业和头部媒体的专家和朋友们等近千人参会。

开幕式由苏州大学附属第一医院党委书记刘济生教授主持。北京大学博雅讲席教授、北京大学国际癌症研究院院长、苏州大学苏州医学院院务委员会主任詹启敏,清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿,苏州大学党委书记张晓宏,中国工程院三局副局长李冬梅,苏州市人民政府副市长季晶,中国医药生物技术协会秘书长赵北海,苏州市卫健委主任、党组书记章鸣林等领导参加开幕式。

大会主席程京教授宣布大会开幕并致辞

清华大学生物医学工程学院教授、生物芯片北京国家工程研究中心主任程京宣布大会开幕并致辞。程京教授代表大会组委会热烈欢迎现场各位领导、专家和业界人士的莅临!他表示,到本届为止,中国分子诊断技术大会已经连续举行了十四届。回望大会十四载征程,我们共同见证了分子诊断技术在国内外的不断成熟和发展,以及该技术从疾病诊断到疾病预防、预警和个体化治疗等应用上的转变。我们也一直坚定的推动着分子诊断技术不断迭代创新,持续为科技注入强大创新动能。同时,他祝愿各位代表在江南水乡收获学术启迪,留下美好记忆!

特邀嘉宾詹启敏教授致辞

特邀嘉宾詹启敏教授在致辞中表示,以分子诊断技术为基础的创新技术,作为现代医学的重要支撑,正以前所未有的速度改变着疾病的诊断与治疗模式并已深入到疾病防治的各个环节,为实现精准医疗提供了关键技术保障。无论从科研领域、临床应用还是产业层面,都取得了令人瞩目的成就。中国分子诊断技术大会是我国分子诊断领域学术交流、成果展示、合作创新的重要平台,见证了分子诊断技术的飞速发展与突破。他期待大家在本次大会上收获丰硕,共同为分子诊断技术的进步而努力。

张晓宏教授致辞

苏州大学党委书记张晓宏表示,苏州大学在分子诊断领域依托材料科学、人工智能、大数据等优势学科组建了跨学科团队,聚焦智能诊断设备、可穿戴检测技术等前沿方向,为精准医疗注入了巨大智慧。同时,苏大共建了多个校企联合实验室和成果转化中心,鼓励学生在分子诊断技术中突破学科壁垒,探索更多从零到一的创新分子诊断技术。本次大会聚焦分子诊断技术的前沿热点问题,多位权威专家开展交流研讨,相信在各位专家的共同努力下,大会一定能够为突破关键技术瓶颈、推动我国分子诊断领域研发和应用推广提供思路、奉献智慧。

李冬梅副局长致辞

中国工程院三局副局长李冬梅表示,中国分子诊断技术大会一直致力于为科技界、临床医学界、产业界之间搭建分子诊断技术研究与应用的桥梁,在业界产生了极大反响。本次中国工程院以此平台再次组织业内知名专家,围绕分子诊断技术开展战略性前瞻性的高水平学术研讨,是中国工程院践行学术引领使命,服务战略咨询的重要举措,也是引领产业和行业创新发展的实际行动,更是服务地方发展的生动实践。最后,她预祝本次大会取得圆满成功!

季晶副市长致辞

受苏州市人民政府的委托,苏州市人民政府副市长季晶代表市委市政府对远道而来的各位专家和来宾表示最热烈的欢迎!她表示,苏州作为一座健康之城,生物医药一直是苏州的“一号产业”,不论在产业政策创新还是在产业载体的建设方面,都形成了较大的产业集群。2024年中国生物医药产业园区竞争力评价报告显示,苏州工业园区的综合竞争力排在全国第二位,这也体现了苏州多年来的工作成效。作为一个重要平台,相信本次大会对苏州的生物医药产业和医疗技术等多方面都将起到推进作用,苏州市委市政府也将持续做好服务,非常期待各位专家能有更多的前沿技术到苏州来转化。

大会报告

大会首日,专家们分别围绕肿瘤分子诊断、新技术与未来医疗、心脑血管与遗传病分子诊断三大主题做了精彩报告。

北京大学博雅讲席教授、北京大学国际癌症研究院院长、苏州大学苏州医学院院务委员会主任詹启敏

北京大学博雅讲席教授、北京大学国际癌症研究院院长、苏州大学苏州医学院院务委员会主任詹启敏作了题为《前沿生物科技支撑肿瘤精准医学发展》的报告。他指出,我国肿瘤防控形势严峻,与国外先进水平尚存在差距。肿瘤的治疗应依赖分子诊断技术,通过精准的分子标志物实现个体化治疗,推动精准预防,关注遗传易感人群,提前发现潜在风险。此外,詹启敏教授分享了肿瘤精准治疗的新进展,通过分型治疗实现靶向治疗并探讨了肿瘤微环境与免疫治疗的关系。介绍了单细胞测序、液态活检等前沿技术在肿瘤医学中的应用,特别是在提升诊断精准度和治疗效果方面的作用。他表示,肿瘤精准医学发展需要科技创新与伦理、法规的协调发展,未来将进一步推动个性化治疗和生物治疗的应用。

清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿教授

清华大学附属北京清华长庚医院院长董家鸿教授作了题为《精准外科工程化技术体系的建构》的报告。董教授团队于2006年首次提出精准肝切除理念,强调病灶清除、器官保护和损伤控制三者的平衡,通过四个层次构建精准外科范式,并被广泛应用于国际外科界。董教授还深入探讨了精准外科工程化的基础,指出系统医学和智能化外科技术为外科实践提供了新的可能。通过数字科技和多模态影像技术,外科医生能够更准确地评估肝脏功能、肿瘤异质性以及癌转移情况,进而提升临床决策的精准性。在肝脏外科应用方面,他分享了体外肝切除自体肝移植技术,通过技术创新解决复杂肝脏病例的挑战,展示了其显著成效。同时,还展望了数字科技在外科的未来应用,包括数字孪生、AR技术及医工结合的创新成果。

北京大学人民医院党委书记王建六教授

北京大学人民医院党委书记王建六教授作了题为《分子诊断与子宫内膜癌精准治疗》的报告。他首先介绍了子宫内膜癌在我国妇科恶性肿瘤中的高发病率,尤其是在经济发达地区,且发病呈现年轻化趋势。随后,深入探讨了子宫内膜癌的发病机制,指出雌激素失衡和代谢紊乱是其主要原因,肥胖、高血压和糖尿病等因素加剧了该病的发生。在临床诊疗方面,王教授提出传统的子宫及卵巢切除手术对年轻患者的生育功能造成影响,团队因此提出保留子宫及生育功能的临床方案。通过研究发现,雌激素、钙离子及糖尿病等因素与子宫内膜癌关系密切,团队设计了相应的治疗方案,即“一抗三降”防治模式,通过拮抗雌激素、降钙、降糖、降脂,并结合慢病药物进行治疗。该模式在年轻患者中有较高的生育功能保留率。最后,王教授强调了分子诊断在子宫内膜癌精准诊疗中的重要性,介绍了北大人民医院团队的分子分型工作,并提出针对不同类型的个性化治疗方案。

重庆医科大学附属第二医院党委书记何大维教授

重庆医科大学附属第二医院党委书记何大维教授作了题为《探索构建区域肿瘤分子诊疗中心》的报告。何教授介绍了肿瘤发病率逐年上升的现状,强调早期诊断对提高生存率的重要性,并指出肿瘤分子诊断规范化和区域化建设是未来趋势。为更好地服务患者并提高诊疗效率,重庆医科大学附属第二医院于2022年决定自建分子诊疗中心,逐步减少对第三方机构的依赖,并吸引区域内医疗机构的合作。何教授介绍了中心的建设模式和成功经验,特别是在信息化建设、人才团队组建以及设备集成方面的创新。通过标准化的实验室建设和高效的样本管理,医院不仅提升了检测质量和效率,还与多家医疗机构签订了合作协议,实现了区域内诊疗资源的优化。

东南大学医学院院长姚红红教授

东南大学医学院院长姚红红教授作了题为《生命“暗物质”一环状RNA机制引导的脑疾病诊疗及核酸药物研究》的报告。姚教授回顾了脑卒中的特点和临床试验中面临的挑战,团队研究转向了环状RNA,凭借其较高的稳定性和组织特异性,探索其在卒中后神经修复中的应用。姚教授介绍了课题组自2014年起,围绕环状RNA与卒中关系的系统研究,提出环状RNA可通过细胞外囊泡递载到中枢神经系统,促进脑损伤修复。在动物模型及非人灵长类动物实验中,环状RNA显著改善了运动功能和神经血管耦合功能,进一步验证了其在脑卒中治疗中的潜力。此外,姚教授还分享了环状RNA在血管修复中的作用,指出其在促进血管新生和血管重构方面的独特功能,相关研究成果在Nature Communication上发表。

温州医科大学校长李校堃教授

温州医科大学校长李校堃教授作了题为《细胞生长因子类药物理论创新与临床转化研究》的视频报告。关于FGF的研究成果和药物研发进展,研究团队详细分享了近年来在基础研究和应用领域的突破。进一步探索了FGF在脂肪代谢调控中的作用,发现其在糖尿病、肝脏纤维化等疾病中的潜力,推动了精准治疗的发展。在药物研发方面,李教授团队基于FGF系列理论开发了多款药物,并取得了四个临床批件,现已进入临床阶段,获美国FDA和中国批准,主要用于治疗耐药性疾病和高脂血症,早期实验结果令人振奋。该研究获得国家自然科学二等奖,为我国原创药物走向全球提供了重要支持。此外,FGF的应用领域不断拓展,显示出巨大的市场潜力。最后,他谈到了大分子药物的研究展望,强调了大分子药物与递送技术融合的必要性,以提升药物的靶向效果和治疗效果。

苏州大学心血管病研究所所长、苏州大学附属第一医院心脏大血管外科主任沈振亚教授

苏州大学心血管病研究所所长、苏州大学附属第一医院心脏大血管外科主任沈振亚教授作了题为《主动脉夹层的预警标志物及干预靶点的探索》的报告。沈教授介绍,心血管疾病已成为中国主要死亡原因,主动脉夹层的发病率和死亡率呈上升趋势,尽管手术治疗有所进步,但术后患者仍常处于亚健康状态。为此,团队从分子层面研究主动脉夹层的病因,尤其关注高血压、肥胖等因素。通过单细胞测序,团队发现了与血管新生和巨噬细胞聚集相关的三种新细胞亚群,并揭示了平滑肌细胞在主动脉夹层中的表型转换标志物及相关调节因子。这些发现为主动脉夹层的发病机制提供了新的细胞层面证据。此外,团队还研究了γ-氨基丁酸在主动脉夹层中的作用,发现其通过抑制血管内皮细胞损伤提供了潜在的干预靶点。同时,基因研究揭示了与主动脉夹层相关的关键基因位点,尤其是与平滑肌细胞功能相关的基因。最后,沈教授总结了研究成果,强调了基因和细胞层面研究对主动脉夹层预警和干预的重要意义,并提出开发预警芯片的设想,以期实现主动脉夹层的早期干预。

武汉大学人民医院副院长肖璇教授

武汉大学人民医院副院长肖璇教授作了题为《视网膜动脉阻塞基础研究及转化应用》的报告。肖教授介绍了视网膜动脉堵塞疾病的背景,指出该疾病为眼科急症,致盲率高,且常与心脑血管疾病相关。早期诊断和治疗对降低致盲率和预防心脑血管疾病至关重要。肖教授团队研究发现性别差异和脂质代谢异常是该疾病及后续心脑血管疾病的主要危险因素。团队在动物模型上进行的转录组分析揭示了免疫细胞在疾病中的作用,以及多种调控因子对疾病进程的影响。肖教授还介绍了基于研究成果开发的转化应用情况并总结了未来研究方向,强调将进一步落实从分子诊断到免疫代谢机制的研究,最终开发以临床需求为导向的预警系统,形成从临床问题到实验室研究再回归临床的完整路径。

重庆医科大学附属第一医院副院长漆洪波教授

重庆医科大学附属第一医院副院长漆洪波教授作了题为《妊娠药物研究的局限性》的报告。漆教授介绍,妊娠期药物研究对于保障孕妇和胎儿健康至关重要,但当前存在诸多局限性。这主要源于药物研发周期长、成本高、受试者招募困难、监管环境复杂以及制药公司的利益考量等。回顾历史,己烯雌酚和反应停事件引发了公众对妊娠期药物安全性的高度关注,推动了相关监管政策的变革。但妊娠期母体、胎盘、胎儿构成特殊整体,药代动力学参数呈动态变化,不同药物在妊娠期的吸收、分布、代谢和排泄与非孕期差异显著,母胎药物临床研究数据匮乏等多方面因素仍然制约着妊娠期药物研究的进展。漆教授表示,相比之下,国内虽有探索,如搭建胎盘药理研究平台、开发妊娠期用药登记平台等,但尚无专门的妊娠期药物研究机构。因此,妊娠期药物研究任重道远,需各方共同努力以改善现状。

成都市妇女儿童中心医院党委书记林永红教授

成都市妇女儿童中心医院党委书记林永红教授作了《成都妇幼保健机构分子诊断现状及未来需求》的报告。林教授介绍了近期对成都妇幼保健机构进行的分子诊断线索调查,指出妇幼保健机构的主要任务是预防为主,保障妇幼健康,尤其是在出生缺陷、不孕不育、感染性疾病等方面,分子诊断技术发挥着重要作用。成都妇幼保健机构广泛分布,包括市级、省属及附属医院,聚焦新生命孕育成长。他展示了团队已开展和未开展的分子诊断项目,表明仍有很大拓展空间。通过数据分析,遗传性和感染性疾病样本呈增长态势,且政府已推动相关公共卫生项目,如儿童基因检测、代谢性疾病筛查等,未来有望为更多百姓提供服务。林教授总结,尽管低出生率可能对机构产生冲击,但通过政策支持、技术创新、AI等多方面的助力,分子诊断服务将覆盖全生命周期,实现妇幼健康服务的精准化、智能化。

哈尔滨医科大学附属第二医院副院长贾海波教授

哈尔滨医科大学附属第二医院副院长贾海波教授作了题为《动脉粥样硬化斑块侵蚀的诊断、治疗和机制研究》的报告。他指出斑块侵蚀是心肌梗死的重要机制之一,与斑块破裂共同导致急性冠脉综合征。贾教授强调,影像诊断对心肌梗死患者意义重大,尤其对于年轻女性和非ST段抬高型心肌梗死患者,OCT技术能够帮助避免不必要的支架植入。贾教授深入探讨了斑块侵蚀的基础机制,指出高剪切力和血管分叉位置是斑块侵蚀的高发部位。贾教授表示,OCT技术为动脉粥样硬化斑块侵蚀的精准治疗提供了重要手段,未来研究将进一步探索遗传、流体力学等因素对斑块稳定性的影响,推动相关机制的研究和临床应用。

山东大学讲席教授、山东大学妇儿与生殖健康研究院院长陈子江教授

山东大学讲席教授、山东大学妇儿与生殖健康研究院院长陈子江教授作了题为《胚胎植入前遗传学分子诊断应用》的报告。陈教授介绍了胚胎植入前分子诊断技术(PGT)的应用及其在生殖医学中的重要性,特别是在预防出生缺陷方面的作用。作为一级预防手段,PGT技术能够有效避免出生缺陷的发生。陈教授介绍,在临床实践过程中,团队发现不同PGT检测平台产生的数据分析结果存在差异,为保证PGT数据分析的标准化和规范化,陈教授团队牵头制定了国内首个《胚胎植入前染色体非整倍体分析软件》行业标准和《胚胎植入前遗传病一体化检测试剂盒(测序法)》团体标准,为我国PGT行业的标准化应用提供了重要的参考依据。陈教授表示,胚胎植入前遗传学分子诊断应用是在新技术发展和临床研究的基础上不断完善,最终实现临床推广应用。

第一日青年论坛

中国医学科学院阜外医院、心血管疾病国家重点实验室课题组长聂宇研究员

中国医学科学院阜外医院、心血管疾病国家重点实验室课题组长聂宇研究员作了题为《炎症微环境与心肌再生》的报告。他指出,心血管疾病是全球死亡率最高的疾病,心肌梗死后,心肌细胞丧失且难以自我修复,最终导致心力衰竭。为此,心脏再生研究成为了该领域研究的热点。聂教授团队通过小鼠和猪模型的实验发现,在心脏损伤后,内源性心肌细胞能够通过增殖实现心脏部分再生。聂教授表示,炎症微环境、细胞外基质及Versican分子等发现,为心脏再生治疗提供了新的靶点,可能成为未来心脏修复的关键技术。

上海交通大学医学院殷堃研究员

上海交通大学医学院殷堃研究员作了题为《One Health理念下基于微流控与分子检测的病原体即时检测预警》的报告。在前期研究中,团队探讨了多维监测体系的构建,特别是如何建立一个有效的指标体系,以评估气候变化对健康的影响,病原体领域成为关注的重点。为建立功能性监测预警体系,团队确定了关键靶点,探索了微生物与人体健康的关系。团队构建了基于生物传感理论的检测平台,利用天然多肽等技术进行检测研究。殷教授表示,希望通过将分子诊断等技术应用于多维度监测网络,进一步提升疫情的预警与预防能力。

技术报告

分子诊断教育部工程研究中心主任李庆阁教授

分子诊断教育部工程研究中心主任李庆阁教授作了题为《荧光探针创新技术与临床分子诊断转化》的报告。李教授分享了团队在荧光探针领域的研发历程。从早期发明置换探针并实现技术转移开始,陆续提出“多色探针熔解曲线分析”、“荧光 - 熔点二维标签”策略以及“熔解阵列”等技术,推动核酸检测向高阶多重方向发展,分别达成多靶标、点突变、拷贝数的多重定性和定量检测。进一步整合上下游环节,将核酸富集、酶定向进化、快速一体机等技术有机结合,应用于多种复杂疾病的分子诊断,成功实现了创新技术的产业化和市场化。

东南大学数字医学工程全国重点实验室主任顾忠泽

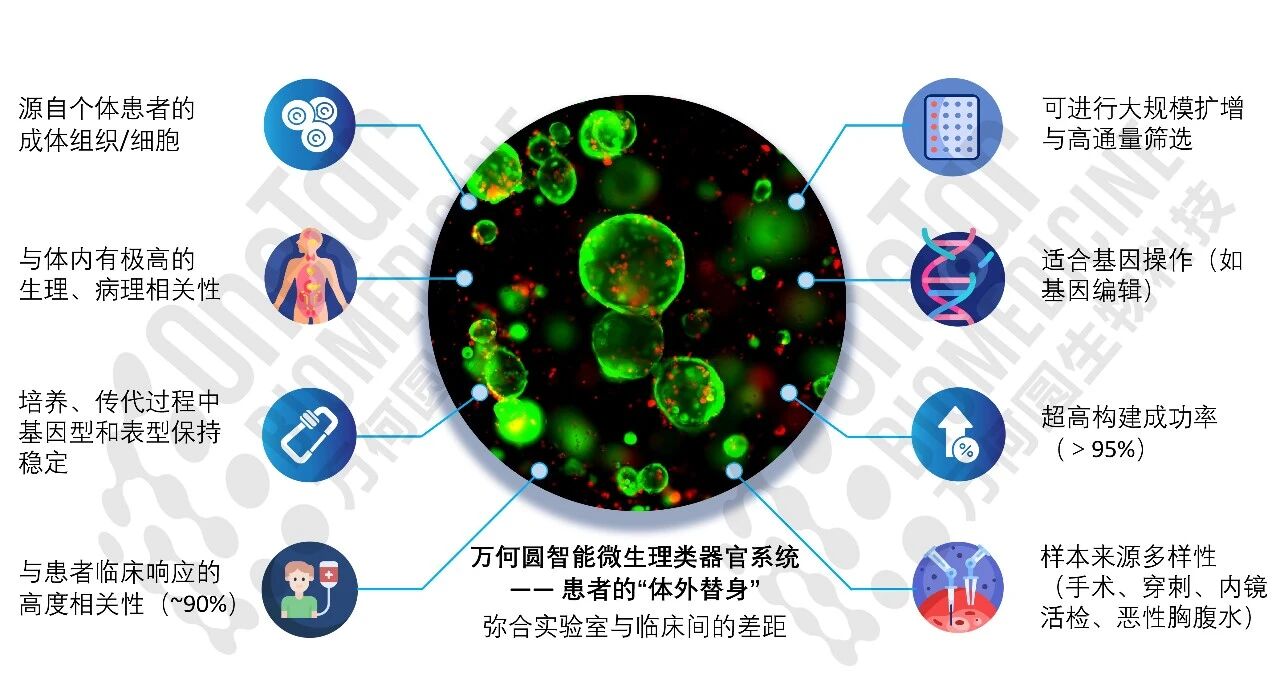

东南大学数字医学工程全国重点实验室主任顾忠泽教授作了题为《器官芯片与精准诊疗》的报告。顾教授介绍,人体器官芯片是利用细胞自组织效应,结合微流控、类器官以及生命分析等技术,生成的微型生理系统,用于模拟和分析人体生理病理状态。顾教授分享了团队近年来在类器官与器官芯片研发方面的若干进展,包括自主研发了高精度打印系统,发明了光子晶体细胞力显微镜;构建了多种人类细胞器官芯片模型,完成了新药筛选并进入临床试验以及用于临床精准诊疗;结合深度学习算法和自研高灵敏生物医学仪器,开发了自动化、一体化的检测系统,简化了类器官与器官芯片的操作和测量流程,提高了定量观测的准确性。芯片和装备已在中国空间站以及多家药厂和医院中得到应用。

圆桌讨论

圆桌讨论以论题的方式进行,就分子诊断发展方向和存在的问题展开探讨,参会者与专家们零距离交流,现场气氛热烈。

各位专家剖析了自身研究领域分子诊断的现状和挑战,分享了人工智能单细胞技术一体互检、生物芯片、多组学检测、类器官芯片与基因测序、肿瘤分子诊断、产前无创筛查、AI智能心梗预警、智能化无创检测等应用方向,专家们深入浅出的回答让与会代表对分子诊断的发展和研究方向有了更深刻的理解。

当前,分子诊断技术作为精准医学的"探路先锋",正加速向全病程管理、个体化诊疗、主动健康等维度延伸。链接创新生态、培育产业发展新动能,打造“产学研用”深度融合的创新体系,历经十余载的中国分子诊断技术大会正是以引领新质生产力发展为目标,立足科研、临床、工程等多个学科交叉点,聚焦转化医学、个体化医学、精准医学、大健康等行业热点,实现多方资源融合对接的高水平、高规格盛会,也是思想碰撞的顶级学术平台。

腾讯登录

腾讯登录

还没有人评论,赶快抢个沙发