【快讯】蛋白质组学临床转化双突破:两大试剂盒获批引领精准诊疗新时代

| 导读 | 这两项突破标志着我国蛋白质组学研究从基础科研成功迈向临床应用,打通了“基础研究-临产验证-产品转化”的完整创新链条,开启了精准医疗“蛋白质组”新时代。 |

中国蛋白质组创新标志物临床第一证获批3中国蛋白质组创新标志物临床第一证获批

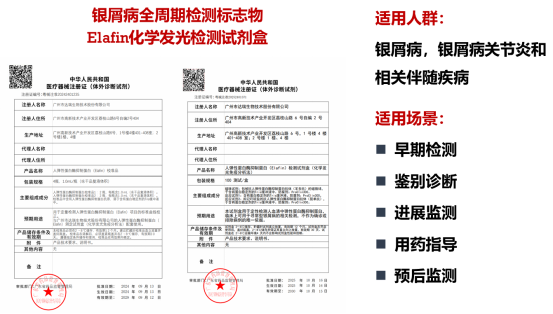

“全自动化学发光免疫分析Elafin试剂盒”是中国首个基于蛋白质组学源头发现并成功实现临床转化的银屑病诊断试剂盒,标志着我国在精准诊断领域迈出了从基础研究到临床应用的关键一步,彻底改写了银屑病长期依赖主观判断的传统诊断模式。

注册证编号:粤械注准20252401371

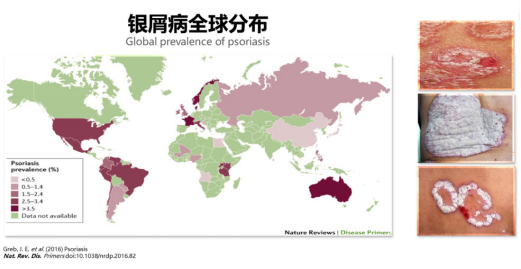

1 直面临床痛点:银屑病诊疗渴求精准标志物银屑病是一种常见的慢性、复发性、炎症性皮肤病,全球患病率约2%-3%,在我国患者群体庞大,疾病负担沉重。长期以来,临床上对银屑病的诊断、严重程度评估以及疗效监测,主要依赖于医生对皮损的肉眼观察和基于PASI(银屑病面积和严重程度指数)评分的半定量评估。这种方法存在主观性强、操作流程复杂、难以实现标准化和连续动态监测等固有局限,容易导致病情评估偏差,甚至影响治疗方案的及时调整。

从生物标志物的发现到最终成为一款可靠的临床诊断产品,是一条充满挑战的漫长之路。尤其是对于血液中含量低但功能重要的蛋白质,其检测技术难度极大。正是在这一背景下,于晓波研究员团队的前沿基础研究,与卢传坚教授团队的深厚临床经验,以及达瑞生物的产业化能力实现了深度融合,共同瞄准了银屑病精准诊断这一未满足的临床需求,开启了攻坚之路。

2八年磨一剑:从源头发现到多中心临床验证的坚实足迹

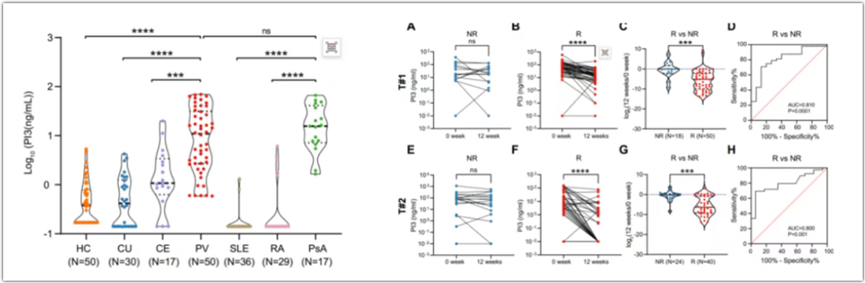

源头发现:征程始于2017年。于晓波团队依托蛋白质组学芯片技术建立深度蛋白质组分析技术平台,通过与卢传坚临床团队紧密合作,筛选银屑病队列血清中上百种蛋白,在众多潜在标志物中发现PI3/Elafin表达对于银屑病具有高度的灵敏度和特异性,并与疾病严重程度评分(PASI)显著正相关(Theranostics,2019)。

银屑病严重程度蛋白标志物:于晓波团队针对疾病不同严重程度队列进行研究,结果证实,Elafin不仅可用于银屑病的精准诊断,更能有效评估疾病严重程度、预测疗效并进行动态监测,其鉴别银屑病与关节炎的能力尤为突出(AUC高达0.984)。

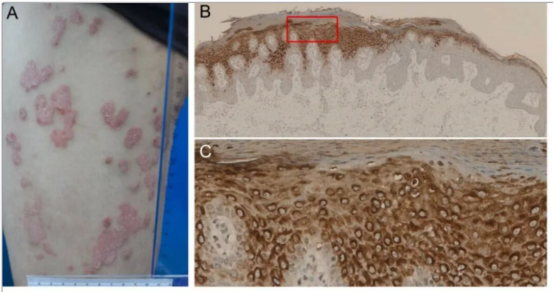

多中心验证与机制深化:研究团队基于化学发光平台自主开发了高性能的全自动检测试剂盒,并在5个临床中心、涉及731例受试者(包括银屑病患者、健康对照及其他疾病对照)的大规模队列中进行了系统验证。深入研究揭示了Elafin在银屑病皮肤组织中高度表达,并通过参与微生态失衡、免疫炎症及表皮过度角化等关键病理过程,在疾病发生发展中扮演重要角色【3-5】,从机制上支撑了其作为生物标志物的合理性。

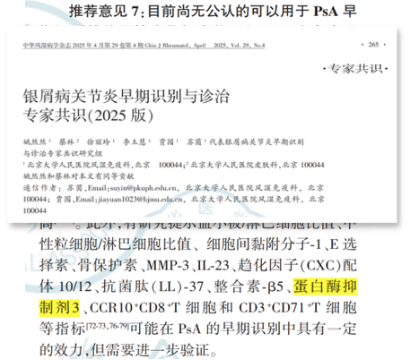

获得临床认可:科研成果的价值最终需要临床实践的检验和认可。2025年,中华医学会风湿病学分会发布的《银屑病关节炎(PsA)早期识别与诊治专家共识(2025版)》中,首次将PI3/Elafin正式纳入PsA的早期识别推荐指标。这标志着该研究成果获得了国内风湿免疫及皮肤病领域顶尖专家的广泛共识,为其临床推广应用提供了权威依据。

2025年10月16号,国家蛋白质科学中心(北京)于晓波课题组联合广东省中医院卢传坚团队和达瑞生物团队共同研发的全自动化学发光免疫分析(CLIA)Elafin试剂盒正式获得临床医疗器械注册证。此次获批的Elafin试剂盒具有全自动、高通量特点,能够满足临床大规模检测需求,为银屑病的早期筛查、精准诊断、疗效评估和长期随访管理提供可靠工具,这一创新成果将从根本上改变银屑病传统诊断模式,为临床提供高通量、标准化的精准诊断工具。

作为评估生长发育、内分泌功能的核心生物标志物,IGF-Ⅰ的检测精度直接影响儿童生长迟缓、成人内分泌疾病等诊疗决策。西湖欧米研发的“胰岛素样生长因子Ⅰ(IGF-Ⅰ)检测试剂盒”凭借三大突破性优势,实现对传统免疫检测方法的迭代升级。

1. 精准度跃升:该试剂盒实现了突破性的最低定量限(LLOQ)——10 ng/mL,显著优于现有主流方法(如免疫法,LLOQ约为25 ng/mL)。这意味着对低浓度样本的检测能力更强,为更早期、更细微的生理/病理变化提供数据支撑。

2. 抗干扰能力卓越: 蛋白质谱技术精准定量的固有优势在本产品中得到充分发挥。在高达15,000 ng/mL的IGFBP-3(常见干扰物)存在的极端条件下,该试剂盒依然能保持优异的检测性能,最大限度排除干扰,确保了检测结果的高度准确性与长期稳定性,这是传统免疫法难以企及的。3. 临床价值凸显: 严格的临床试验研究证实,相较于传统方法,该创新试剂盒能显著提升IGF-Ⅰ相关疾病的临床诊断准确率。这为医生提供了更可靠、更强大的诊断工具,直接助力提升个体化健康管理和精准诊疗水平。

西湖欧米胰岛素样生长因子Ⅰ(IGF-Ⅰ)检测试剂盒的成功获批,是源头性科技创新在精准医学IVD领域的重大胜利。首次实现了从科研级高分辨质谱到临床获批的低分辨质谱的技术跨越,成功将以往仅限于顶尖科研实验室的高精度检测技术,转化为临床科室也能合规使用的标准化应用。它填补了国内临床蛋白质谱诊断产品的空白,打破了该高端技术长期依赖进口的局面。以硬核指标(高灵敏度、高特异性、强抗干扰)展示了蛋白质谱技术应用于临床常规检测的巨大潜力和独特价值,有力推动了质谱技术从科研实验室向临床检测的普及。

开启中国蛋白质组学临床转化新征程

两项试剂盒的相继获批,完整展现了我国蛋白质组学从基础科研发现到产品上市的全链条创新路径,为后续疾病生物标志物的发现与转化提供了宝贵经验。在产业层面,这一成熟创新模式将推动国内 IVD 企业加大蛋白质组学研究的投入,逐步打破进口产品在高端诊断领域的垄断格局,降低临床检测成本,让精准诊断技术下沉至基层医疗机构。从发展前景来看,此次获批仅是蛋白质组学临床应用的起点。未来,随着技术持续迭代及与人工智能、大数据的深度融合,蛋白质组学技术应用于临床有望实现 “检测 - 数据分析 - 诊疗建议” 一体化服务,进一步提升临床诊疗效率,并在疾病早筛、精准分型、疗效监测等多领域深度拓展,为健康中国建设提供强有力的技术支撑。(转化医学网360zhyx.com) 腾讯登录

腾讯登录

还没有人评论,赶快抢个沙发